Les études Link NCA concernant la sous-nutrition et ses causes : une analyse des recommandations

Cet article analyse certaines recommandations provenant des études de Link NCA (Nutrition Causal Analysis - Analyse causale de la sous-nutrition) à travers le monde et souligne l’importance accordée à la prise en compte des points de vue des communautés.

Carine Magen Fabregat est référente Link NCA et spécialiste des méthodes qualitatives chez ACF-France

L’auteure remercie Margot Annequin pour sa contribution à cette analyse et Lenka Blenarova (ACF-UK), Dieynaba Ndiaye (ACF-France) et Myriam Ait Aissa (ACF-France) pour leur relecture commentée.

Contexte

Action Contre la Faim (ACF) est une organisation non gouvernementale (ONG) humanitaire qui œuvre depuis plus de 30 ans dans le domaine du traitement et de la prévention de la sous-nutrition. Afin de renforcer le fondement analytique de ses programmes, ACF a mis au point une méthode structurée d’analyse causale de la sous-nutrition en général et de l’émaciation en particulier. Baptisée « Link NCA »1, cette méthode multisectorielle, locale et participative associe analyse quantitative et qualitative de données et consultation d’experts locaux et/ou des communautés impliquées dans la lutte contre la malnutrition.

Encadré 1 : À propos de Link NCA

Link NCA (Nutrition Causal Analysis - Analyse causale de la sous-nutrition) est une méthode participative et axée sur les résultats éprouvée qui permet d’analyser les multiples causes de la sous-nutrition afin d’orienter l’élaboration de programmes sensibles à la nutrition dans un contexte donné. La méthode Link NCA a été mise au point afin d’aider les chercheurs à identifier les causes de la sous-nutrition (en s’appuyant sur de multiples sources de données, y compris des combinaisons statistiques rassemblant divers indicateurs individuels et de ménages qui permettent d’appréhender l’environnement général), à repérer l’évolution des tendances de sous-nutrition au fil du temps et selon les saisons, ainsi qu’à formuler des recommandations programmatiques fondées sur un consensus concernant les facteurs de risque sur lesquels les parties prenantes sont les plus susceptibles de pouvoir influer.

Afin de répondre à ces questions, les études de Link NCA s’appuient sur des méthodes mixtes, à la fois quantitatives et qualitatives, et tirent des conclusions et des recommandations à partir d’une synthèse des résultats obtenus. Une étude Link NCA se déroule en cinq étapes : la phase de préparation, qui consiste à définir les paramètres et la méthode ; l’identification des hypothèses de facteurs de risque et de leurs mécanismes par le biais d’une revue de la littérature systématique et de premiers entretiens ; la collecte de données au niveau des communautés au moyen d’une enquête qualitative et d’éventuelles enquêtes quantitatives sur la nutrition ; la synthèse des résultats et l’élaboration d’un consensus technique au cours d’un atelier avec les parties prenantes ; la communication des résultats et des recommandations et la planification de la réponse.

Plus d’informations sur : https://www.linknca.org/

Depuis sa mise au point, la méthode Link NCA a été utilisée dans plus d’une quarantaine d’études à travers le monde. Cet article présente les conclusions d’une analyse des recommandations formulées par les auteurs d’études NCA et par les communautés impliquées dans ces études. Le principal objectif de cette analyse était de renforcer l’appropriation des résultats de Link NCA par les acteurs humanitaires et les communautés touchées (1) en clarifiant les secteurs et les modalités d’intervention recommandés en fonction des facteurs de risque identifiés par Link NCA et (2) en comparant les recommandations formulées par les communautés et par les auteurs.

Méthodes

Cette analyse se fonde sur les rapports finaux de 43 études Link NCA publiées sur le site Internet et dans les archives d’Action contre la Faim. Trois bases de données ont été créées et analysées à partir de ces rapports :

- Une base de données des études : n=43. Cette base de données décrit, pour chaque étude, le contexte de l’étude ainsi que le contenu du rapport : pays, année de publication, langue, financeur, contexte du partenariat, contexte de crise, contexte rural/urbain, recommandations, etc.

- Une base de données des risques : n=725. La base de données des risques indique, pour chaque étude, les facteurs de risque de malnutrition sélectionnés et hiérarchisés par degré d’importance lors de l’atelier final avec les parties prenantes.2 La hiérarchisation des facteurs de risque repose sur une triangulation des résultats quantitatifs et qualitatifs de chaque étude Link NCA ainsi que des preuves scientifiques disponibles pour chaque facteur.3 Chaque ligne de la base de données correspond à un facteur de risque. Les secteurs d’activité et le degré d’importance (majeur, notable, mineur) déterminés lors de l’atelier final sont également indiqués.

- Une base de données des recommandations : n=1646. La base de données des recommandations contient les recommandations formulées par les auteurs des 43 études. Lorsqu’un auteur opérait une distinction entre ses recommandations et celles de la communauté, celles-ci ont été encodées séparément.

Résultats

Caractéristiques des études couvertes

Cinq études NCA Link ont été conduites en Éthiopie, cinq au Bangladesh, quatre au Kenya et trois au Tchad. Un quart des études (n=10) ont été publiées en 2017. En moyenne, deux à six études ont été publiées chaque année depuis 2011. Un tiers des rapports finaux ont été publiés en français et deux tiers en anglais. Par ailleurs, un rapport a été publié en espagnol. Un peu plus de la moitié des études (n=24) ont été réalisées en appliquant la méthode Link NCA complète, qui comporte une analyse qualitative, une évaluation quantitative de la prévalence de la sous-nutrition, ainsi qu’une analyse des facteurs de risque. Parmi les études, 20% (n=9) ne comportaient pas d’étude de la prévalence, la plupart s’appuyant sur des analyses secondaires de données existantes et 10% (n=6) s’appuyaient uniquement sur des méthodes qualitatives. La majorité des études étaient financées par l’Union européenne (n=11), suivie de l’UNICEF (n=7). Huit études sur dix ont été réalisées par ACF, que ce soit de manière indépendante ou en collaboration avec d’autres organisations. Quatre études sur cinq (n=34) ont été conduites dans des zones où le retard de croissance est particulièrement présent, et cinq ont été conduites dans des camps de réfugiés. La majeure partie (88 %) des études Link NCA ont été menées dans des contextes présentant des facteurs de risque de la malnutrition, avec une médiane de 20 facteurs de risque identifiés et classés. Toutes les études sauf trois contenaient des recommandations opérationnelles, dont 40 % ont été recueillies par les analystes Link NCA.

Analyse des facteurs de risque

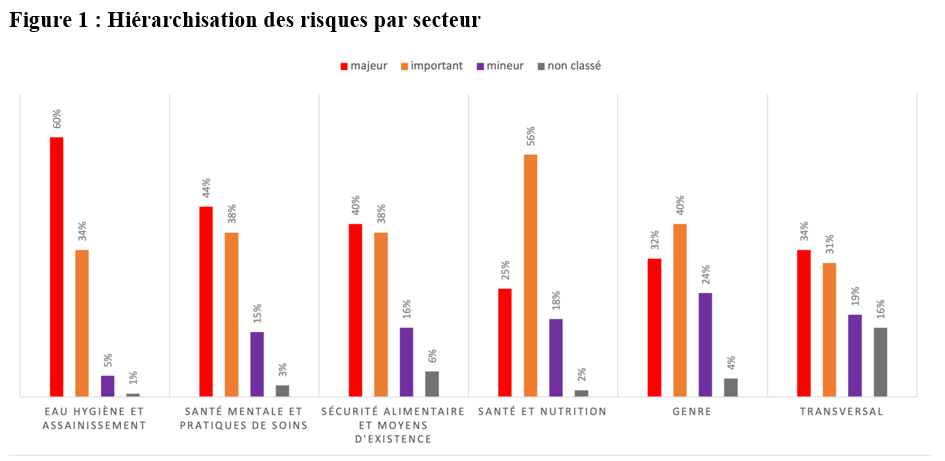

La figure 1 présente le classement des facteurs de risque par degré d’importance, pour chaque secteur. Les facteurs de risque liés à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence ont été identifiés plus souvent que les facteurs de risque liés à d’autres secteurs. Les facteurs de risque liés à l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH) sont ceux qui ont été le plus fréquemment classés comme « risques majeurs », toutes études confondues. Ces facteurs étaient également les plus susceptibles de faire l’objet d’un consensus lors des ateliers finaux entre parties prenantes.

Les risques liés au secteur de la santé et de la nutrition ont été classés comme « importants » plus souvent que ceux des autres secteurs.

Recommandations générales

Parmi les 43 études publiées, 40 formulaient des recommandations (de l’analyste et/ou des communautés) fondées sur un facteur de risque identifié/présupposé et classé comme prioritaire, soit un total de 1 646 recommandations. Parmi les recommandations, 49% provenaient d’études tenant compte des recommandations de la communauté et 21% étaient des recommandations de la communauté. Ces dernières ont été répertoriées séparément par les chercheurs.

Parmi toutes ces recommandations, 29% étaient liées à la sécurité alimentaire, 22% à la santé et à la nutrition, 21% à l’EAH, 12% à la santé mentale et aux pratiques de soins, et 10% aux problématiques de genre. Ces chiffres diffèrent légèrement de la répartition des risques, étant donné qu’un même risque donne souvent lieu à la formulation de plusieurs recommandations. Néanmoins, comme pour les facteurs de risque, les recommandations relatives au secteur de la sécurité alimentaire étaient les plus nombreuses, suivies, en deuxième position, par les recommandations concernant les secteurs de la santé et la nutrition ainsi que de l’eau et l’assainissement.

Recommandations des communautés et des analystes

Parmi les études Link NCA, 40% (n=17) ont recueilli les recommandations des communautés au moyen d’ateliers ou de réunions communautaires organisés à l’issue de l’enquête. Les études menées par ACF dans le cadre d’un consortium ont collecté davantage de recommandations communautaires que les études menées par ACF seule ou par une autre organisation. Bien que ces résultats appellent à être interprétés avec prudence en raison du faible nombre d’études prises en compte, il semble que les analystes étaient davantage susceptibles de recueillir les recommandations des communautés dans les contextes stables plutôt que dans les contextes de crises aiguës, dans les environnements ruraux plutôt que dans les camps de réfugiés, et dans le cadre d’études utilisant la méthode Link NCA complète. Lorsqu’une étude recueillait les recommandations des communautés, il était plus fréquent qu’un plan de réponse d’une ONG soit déjà en place.

Lorsque l’on compare les recommandations des communautés à celles des analystes, on constate des différences au niveau de la répartition des recommandations par secteur. Dans l’ensemble, les recommandations des communautés concernaient davantage la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et le genre que les recommandations des analystes. À l’inverse, les recommandations des analystes concernaient davantage la santé et la nutrition, la santé mentale et les pratiques de soins. Les recommandations des communautés étaient davantage axées sur l’amélioration de l’accès à des ressources ou à des biens et sur la construction/réhabilitation et la distribution de ceux-ci, 43% des recommandations des communautés portant sur l’amélioration de l’accès aux services essentiels. Chez les analystes, en revanche, les recommandations les plus fréquentes étaient celles relatives à la sensibilisation (23%). Les raisons de ces différences de répartition entre les recommandations des communautés et des analystes sont probablement nombreuses et variées. Par exemple, l’importance plus grande accordée par les communautés que par les analystes aux problématiques de genre pourrait indiquer l’existence de préjugés sexistes parmi les experts lors des ateliers finaux entre parties prenantes, ainsi que la tendance des analystes à préférer des interventions de sensibilisation à des interventions de transformation sociale liée au genre, les premières étant plus aisées à mettre en place. En fin de compte, les raisons de ces différences ont sans doute moins d’importance que leur existence même, qui montre tout l’intérêt de la participation de la communauté dans la prise de décisions sur les enjeux qui la concernent.

Forces et faiblesses des recommandations des communautés dans les études Link NCA

Bien que la méthode Link NCA repose sur une approche participative, plus de la moitié des études Link NCA n’ont pas intégré les recommandations des communautés et/ou ne les ont pas mises en avant dans leurs rapports finaux. Lorsque les recommandations des communautés étaient recueillies dans une étude, elles figuraient généralement en annexe de celle-ci et n’étaient pas mises en avant dans le corps du rapport, en dépit du fait qu’elles différaient des recommandations des analystes.

Au sujet de la capacité des femmes à prendre des décisions concernant les soins à apporter à leurs enfants et concernant leur indépendance économique, leur charge de travail et leur accès aux méthodes contraceptives, ainsi que l’implication des hommes dans la lutte contre la malnutrition, la voix des femmes est peu audible dans les publications scientifiques ou dans les ateliers d’experts Link NCA. Cependant, la collecte de données qualitatives dans le cadre des études Link NCA permet d’analyser et de faire entendre ces questions qui sont parfois insuffisamment prises en compte dans les programmes de nutrition.

Cette analyse met en lumière la nécessité de systématiquement recueillir et présenter les recommandations des communautés dans les rapports Link NCA. Une telle démarche permettrait de valoriser les connaissances et les opinions des communautés et de contribuer à une approche globale de la santé communautaire, dans laquelle les personnes touchées sont impliquées dans la co-construction de la réponse (Bouville, 2001). Conforme aux engagements du Comité permanent interorganisations en matière de redevabilité envers les populations touchées4, cette démarche inclusive permettrait également de contribuer à un changement de paradigme dans l’aide humanitaire (Ryfman, 2011), ce qui aurait des avantages à tous les niveaux. Mieux adaptés et plus pertinents, les programmes seraient alors plus efficaces, et une relation d’aide plus juste, plus éthique et plus horizontale verrait le jour. Enfin et surtout, cette démarche permettrait de mieux faire entendre les voix de ceux qui subissent les conséquences de la pauvreté. La consultation des communautés et la prise en compte de leurs recommandations peuvent également aider face au défi de répondre au grand nombre de facteurs de risque identifiés dans les études.

Par rapport à d’autres méthodes d’étude, Link NCA accorde une place prépondérante aux enquêtes qualitatives. Pour les ONG, cette particularité de la méthode Link NCA est une occasion de rééquilibrer les relations avec les populations touchées et d’intensifier le dialogue avec elles, tout en cherchant à mieux comprendre les déterminants de la malnutrition et les réponses qui y sont apportées (Freeman Grais, 2016). Face à l’escalade des besoins communautaires dans un contexte de ressources limitées (Aperçu humanitaire mondial, 2022), à la nécessité d’améliorer la couverture et la durabilité des programmes (Blanárová, 2016) et à l’affaiblissement de la légitimité des ONG sur le terrain, il est aujourd’hui particulièrement urgent de donner la parole aux personnes touchées par la malnutrition.

Encadré 2 : Exemple d’utilisation proposée de la méthode Link NCA pour orienter la mise en œuvre du projet MAM’Out au Burkina Faso

Le projet MAM’Out vise à évaluer deux méthodes innovantes de prévention de l’émaciation dans la province de la Tapoa, au Burkina Faso. La première est une stratégie éducative de développement familial axée sur les enfants et conduite au sein du foyer des ménages, qui vise à atténuer les facteurs contextuels qui pèsent sur les ménages vulnérables à la sous-nutrition. La seconde est un programme de transferts monétaires saisonniers et pluriannuels faisant office de filets sociaux pour les ménages en situation de vulnérabilité économique et nutritionnelle où vivent des enfants de moins de deux ans. Afin de pleinement adapter cette intervention au contexte des ménages du Sahel, une analyse approfondie des causes de la sous-nutrition sera réalisée, en s’appuyant sur la méthode Link NCA. Cette analyse permettra d’évaluer la pertinence d’un programme de transferts monétaires au Sahel, ainsi que d’identifier les bons critères pour le ciblage d’un tel programme.

Conclusion et prochaines étapes

Si cette analyse des recommandations ne couvre pas l’ensemble des problématiques soulevées par les études Link NCA, elle permet de mettre en évidence la nécessité que les acteurs humanitaires tiennent davantage compte des opinions des individus et des communautés. Ce constat s’inscrit dans une dynamique globale de reconnaissance de la capacité des populations à agir, à critiquer, à faire valoir leurs prérogatives en tant que parties prenantes de l’aide humanitaire et à disposer d’un pouvoir politique propre. L’encadré 2 fournit un exemple d’utilisation de la méthode Link NCA pour mieux adapter un programme de transferts monétaires de lutte contre la sous-nutrition aux besoins communautaires.

La co-création des projets d’aide humanitaire avec les communautés touchées doit aujourd’hui passer du vœu pieux à la réalité. Ce changement d’approche est d’autant plus urgent qu’il permettra de surmonter au moins une partie des obstacles auxquels sont confrontées les ONG sur le terrain : augmentation des besoins, diminution des ressources, enjeux liés aux interventions (faible couverture, adhésion insuffisante, durabilité fragile). Dans le cadre des études Link NCA, il est essentiel de documenter la mise en œuvre et le suivi des recommandations des communautés pour espérer atteindre les objectifs du secteur.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Carine Magen Fabregat à l’adresse suivante : cmagenfabregat@actioncontrelafaim.org

Références

Aperçu Humanitaire Mondial (2022, OCHA) https://gho.unocha.org/fr

Blanárová L, Rogers E, Magen C and Woodhead S (2016) Taking severe acute malnutrition treatment back to the community: practical experiences from nutrition coverage surveys. Frontiers in Public Health, 4. https://doi.org/10.3389/fpubh.2016.00198

Bouville JF (2001) L'importance de la prise en compte du contexte interculturel dans l'acceptation d'un message pour la santé : l'exemple du projet PAAN d'éducation nutritionnelle. Face à face, 3. http://journals.openedition.org/faceaface/580

Brequeville B (2013) Les ONG doivent inscrire leurs actions dans une logique de transformation sociale. https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2013/09/FR-Bertrand-Brequeville-septembre-2013.pdf

Freeman Grais R (2016) Responding to nutritional crises in Niger: research in action in the region of Maradi. Face à face, 13. http://journals.openedition.org/faceaface/1045

Ryfman P (2011) Malnutrition et action humanitaire. Perspectives historiques et enjeux contemporains. Savoirs et clinique, 13: 60-70. https://doi.org/10.3917/sc.013.0060

2 Le terme « parties prenantes » est employé ici au sens large et désigne les experts techniques, les agents de terrain, les responsables communautaires, les leaders traditionnels et religieux, les dirigeants politiques, ainsi que les représentants d’organisations à assise communautaire, d’institutions officielles et d’ONG.

3 Chapitre 7 du guide méthodologique, disponible à l’adresse suivante : https://linknca.org/methode.htm